كيف تبدأ مسيرتك المهنية في تحليل البيانات؟ خارطة طريق متكاملة

في عصر أصبح فيه “البيانات هي النفط الجديد”، أصبحت وظيفة محلل البيانات (Data Analyst) واحدة من أكثر المسارات المهنية طلباً وأسرعها نمواً. محلل البيانات هو المترجم الذي يحول الأرقام الخام والبيانات الهائلة إلى قصص واضحة ورؤى قابلة للتنفيذ تدعم القرارات الاستراتيجية في أي شركة. سواء كنت طالباً يبحث عن تخصص مستقبلي، أو محترفاً يسعى لتغيير مساره الوظيفي، فإن الدخول إلى عالم تحليل البيانات يتطلب مجموعة محددة من المهارات والخطوات المنظمة. هذا المقال هو خارطة طريق متكاملة ومفصلة لتبدأ مسيرتك المهنية في تحليل البيانات من الصفر، مروراً بالمهارات التقنية الضرورية، وصولاً إلى بناء ملف أعمال قوي وجذاب لأصحاب العمل.

1. فهم دور محلل البيانات ومسؤولياته

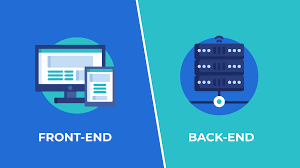

محلل البيانات ليس عالِم بيانات (Data Scientist) ولا مهندس بيانات (Data Engineer). لكل منهم دور مختلف:

| الدور | المسؤولية الأساسية | الأدوات الرئيسية |

| مهندس البيانات | بناء وصيانة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل البيانات (الخوادم، قواعد البيانات). | SQL، Python، Cloud (AWS/Azure/GCP). |

| محلل البيانات (The Focus) | تنظيف البيانات، تحليلها، وتفسيرها لتقديم رؤى عملية للمستخدمين النهائيين. | Excel، SQL، Tableau/Power BI. |

| عالم البيانات | بناء النماذج الإحصائية المعقدة، وخوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بالنتائج المستقبلية. | Python/R، Machine Learning Libraries. |

التصدير إلى “جداول بيانات Google”

دور المحلل: يركز المحلل على الإجابة على الأسئلة: “ماذا حدث؟” و “لماذا حدث؟”، وتحويل الإجابات إلى تقارير ورسوم بيانية.

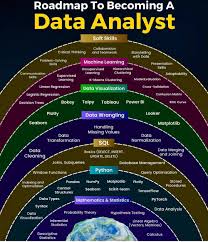

2. الركائز الأساسية لمهارات محلل البيانات (الخريطة المهارية)

يتطلب محلل البيانات الناجح مزيجاً من المهارات التقنية والمهارات الناعمة (Soft Skills):

أ. المهارات التقنية الضرورية (Hard Skills)

- برنامج Excel (متقدم): لا يزال العمود الفقري للتحليل في الشركات. يجب إتقان جداول Pivot، ودوال البحث، والنمذجة الأساسية.

- لغة SQL: هي اللغة العالمية للاستعلام عن قواعد البيانات. يجب إتقانها لسحب البيانات وتنظيفها قبل التحليل.

- أدوات التصور والتقارير (Visualization): الإتقان الفعال لأدوات مثل Tableau أو Microsoft Power BI لتحويل البيانات إلى قصص بصرية سهلة الفهم.

- لغة برمجة واحدة (Python أو R): Python مفضلة في الشركات التقنية وتستخدم لمزيد من التنظيف والأتمتة (باستخدام مكتبات مثل Pandas). R مفضلة للتحليل الإحصائي الأكاديمي.

ب. المهارات الناعمة (Soft Skills)

- التفكير النقدي وحل المشكلات: القدرة على تحديد السؤال الصحيح الذي يجب طرحه على البيانات.

- التواصل وسرد القصص: القدرة على شرح النتائج المعقدة بوضوح للمديرين والزملاء غير التقنيين.

- الاهتمام بالتفاصيل: لا يمكن أن يحتوي التحليل على أخطاء في البيانات.

3. خارطة الطريق التعليمية المتكاملة (من الصفر إلى الوظيفة)

المرحلة 1: بناء الأساس (6-10 أسابيع)

- SQL و Excel: التركيز على إتقان دورات متقدمة في Excel ودورات SQL للمبتدئين (الاستعلامات الأساسية، الانضمامات).

- الإحصاء الأساسي: فهم المتوسطات، الانحراف المعياري، والفرضيات (Hypothesis Testing).

المرحلة 2: التعمق في التقنيات (10-16 أسابيع)

- Python: تعلم أساسيات Python مع التركيز على مكتبات تحليل البيانات (Pandas و NumPy).

- التصور: إتقان أداة تصور واحدة (Tableau أو Power BI) وبناء لوحات معلومات (Dashboards) بسيطة.

المرحلة 3: بناء ملف الأعمال (المحفظة)

هذه هي الخطوة الأكثر أهمية. لا يكفي التعلم، بل يجب إظهار المهارة.

- مشاريع حقيقية: قم بإنشاء 3 إلى 5 مشاريع تحليل بيانات شخصية باستخدام مجموعات بيانات مفتوحة المصدر (من Kaggle أو حكومية).

- مثال: تحليل بيانات معدلات الجريمة في مدينة معينة، أو تحليل بيانات أسعار المنازل.

- توثيق المشروع: قم بتوثيق كل خطوة (السؤال، المصدر، طريقة التنظيف، الرؤى) على منصات مثل GitHub.

- عرض النتائج: يجب أن تكون النتائج النهائية عبارة عن تقارير بصرية واضحة وجذابة.

4. البحث عن الوظيفة الأولى والانتقال من المجال الحالي

- البحث عن تدريب (Internship): التدريب يمنحك خبرة العمل بالبيانات الحقيقية، وهو نقطة انطلاق ممتازة.

- استخدام المهارة في وظيفتك الحالية: إذا كنت تعمل في مجال آخر (التسويق، الموارد البشرية)، ابدأ في استخدام مهارات تحليل البيانات لحل مشكلات داخلية. هذا يوفر لك مشروعاً حقيقياً لملف الأعمال.

- شهادات معتمدة: يمكن للشهادات من Google Data Analytics أو Microsoft Azure أن تعزز ملفك، لكنها لا تغني أبداً عن ملف أعمال قوي.

الخلاصة: التحليل هو لغة المستقبل

إن خارطة طريق متكاملة للبدء في تحليل البيانات تتطلب التزاماً بالتعلم المستمر، خاصةً وأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تعمل على تغيير دور المحلل (عن طريق أتمتة التنظيف الروتيني). لكن الشيء الذي لن يتغير هو الحاجة إلى العقل البشري القادر على طرح الأسئلة الصحيحة وسرد القصص المقنعة. محلل البيانات ليس فقط من يجد الأرقام، بل من يجد المعنى وراءها.